终极学习法-你能学会任何东西

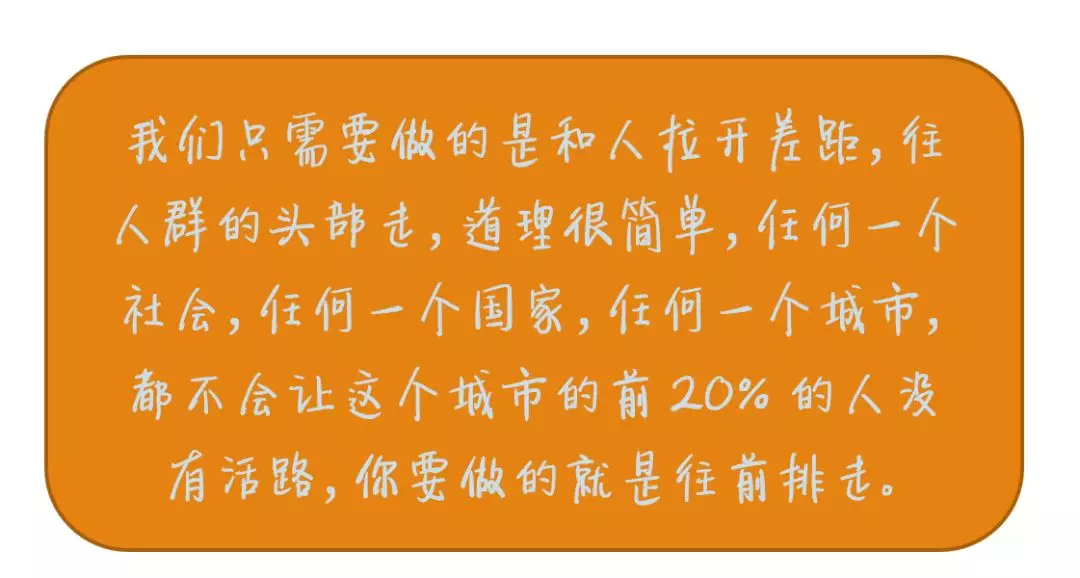

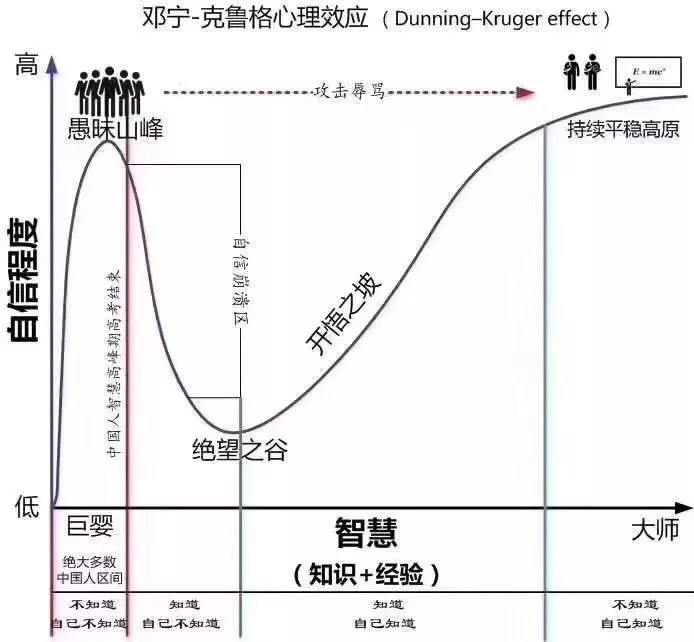

现代社会,学习的重要性已经不言而喻,人人都为学习焦虑,看各种免费和付费的文章,教程,付出了很多时间,精力,甚至牺牲自己的身体健康,但是背过的东西用的时候想不起来,考试的时候记不起来,学习了很多知识,但是遇到问题还是无法解决?问题是什么呢?

“The person who says he knows what he thinks but cannot express it usually does not know what he thinks.”

知而不能述者,非知也

— Mortimer Adler

其实,学习并不是我们现在才出现的,几千年来,人们都在学习,那么一定有不少很好的学习方法,遗憾的事,我们在学校学习几十年,竟然从小学到大学,都没有人教怎么学习,我们过于强调 “书山有路勤为径,学海无涯苦做舟”, 但是我们也需要找到更好的学习方法,不然别人都在用炸药,用推土机来移山,我们还在用愚公的方法,那么真的就会子子孙孙无穷尽的都愚蠢下去了,顺便说一下,愚公移山是不是该从课本上移除出去了?

那么到底该如何学习呢?今天我给大家介绍的就是费曼学习法,费曼学习法也被称为终极学习法!

费曼是谁?爱因斯坦之后伟大的物理学家,他在13岁就学完微积分,高中毕业之后进入麻省理工学院学习,24岁加入曼哈顿计划,参与原子弹的秘密研制,并在同年拿到了普林斯顿物理学博士,1965年诺贝尔物理奖,提出了费曼图,费曼规则等等,参与了二战时候的曼哈顿计划,日本长崎爆炸的原子弹就是他参与的这个计划的成果之一,看了这些,你不要以为费曼就是你在学校走廊或图书馆里见到的那些科学家,他可不像牛顿一辈子未娶,而是一个撩妹高手,业余生活极其丰富,会的技能也特别多,什么修个收音机都是小技能,有一天突发奇想学画画,最后开了个人画展,听桑巴音乐的时候,喜欢上了鼓,最后担任了学校芭蕾舞团队的鼓手,还能破解玛雅文字,甚至还学会了通过嗅觉辨认不同的人,那些我们认为很难的能力,费曼都能学会。

学会这么多东西,而且很多都达到顶级水平,那么我们肯定以为他的智商很高,实际上费曼的智商只有120,远远低于爱因斯坦等人,所以,毫无疑问,费曼是一个学习高手,那么我们就来学习一下费曼学习法。

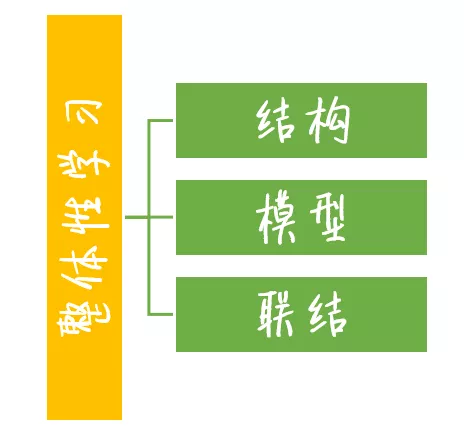

费曼学习法

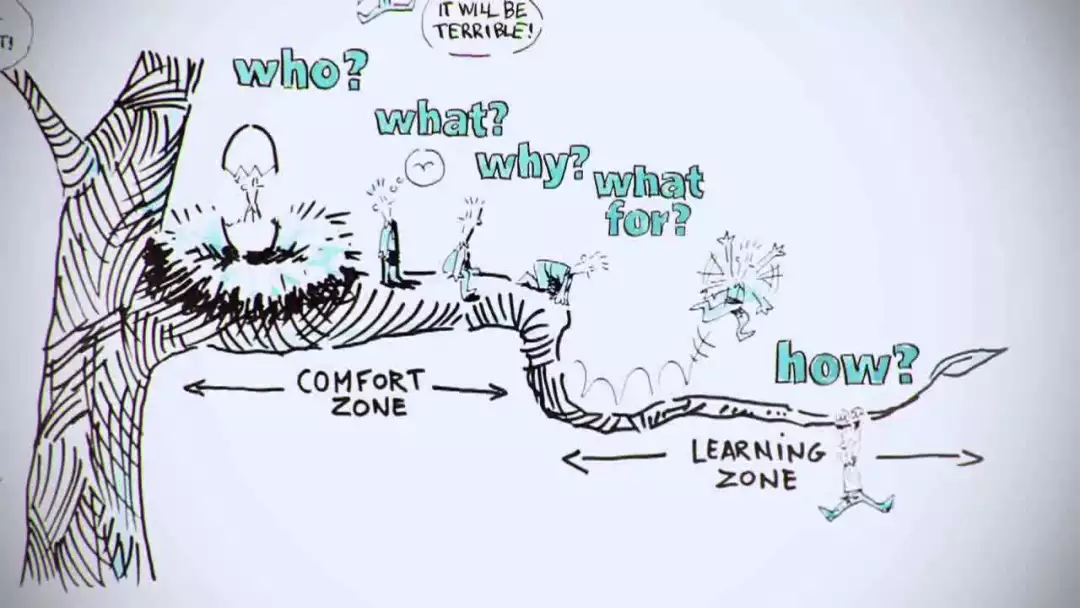

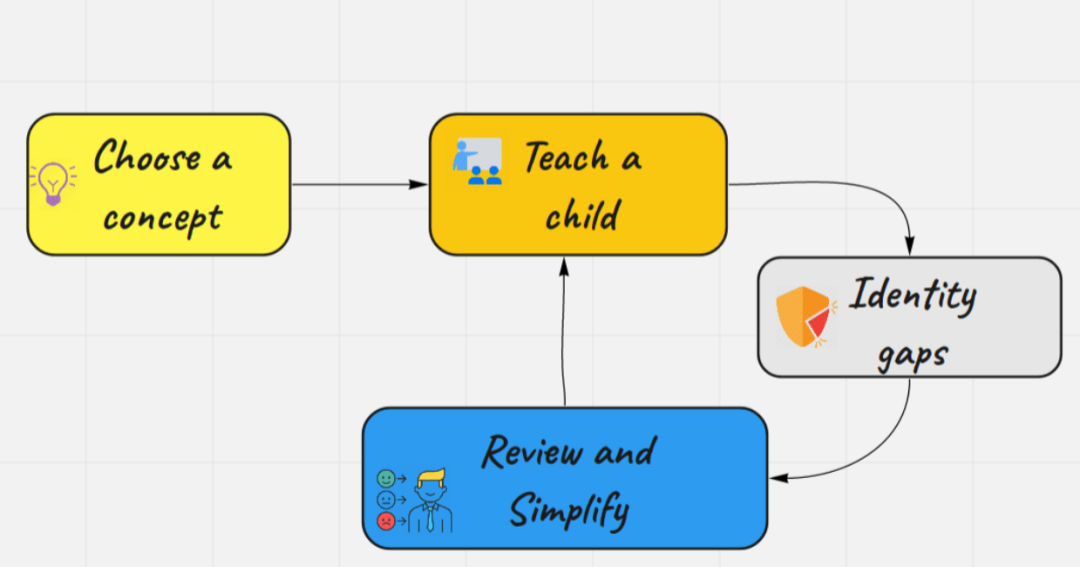

费曼学习法主要分为四步

概念

选择一个你需要学习的概念。先拿出一张白纸,把你要学习的这一个概念写在白纸的最上面,比如说数学中勾股定理。

教学

写下你对这个概念的解释,用最简单的语言,假设你正在教一个对这个概念和领域一无所知的人。教的时候,你就会发现,哪些地方你可以说得很清晰,还有哪些地方你自己都解释不明白。那么,解释不清楚的地方,要么就是你的知识还没有完全掌握,要么就是你转述的有问题,没有抓住这个概念的实质,这些就是你需要努力深入学习的部分,这一步更重要的是你可以发现哪些你还不能理解。

简化是检验我们知识的一个非常重要的手段,我们都知道白居易,白居易的诗歌题材广泛,形式多样,语言平易通俗,有“诗魔”和“诗王”之称。白居易作诗力求通俗易懂,明白晓畅。据说他每写一诗,必对家中老妪读之,老太太能理解的就抄录,不明白的就改写。

这种解释方法,爱因斯坦也尝试过用来解释相对论:“你坐在一个漂亮姑娘身边,坐了两小时,感觉上却是一会儿的工夫;而当你夏天紧挨着一个火炉时,哪怕只坐上一会儿,却仿佛已经是一个小时。

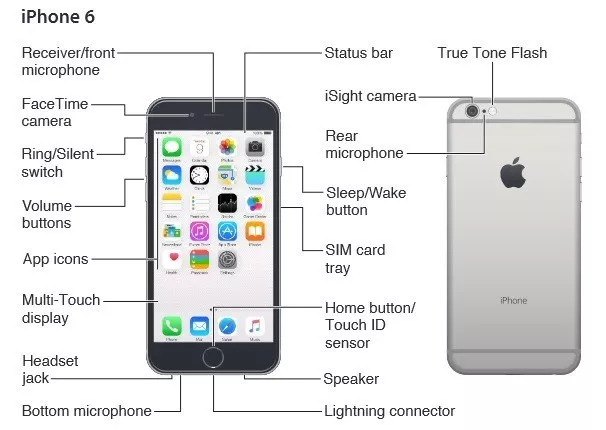

费曼有一个著名的“冰水实验”,这个实验是针对美国当时的“挑战者号”航天飞机失事的事故原因做的演示。“挑战者号”航天飞机在空中爆炸,7名宇航员遇难,震惊世界,当时的美国总统里根就召集了很多专家来调查,68岁的费曼就是其中一个。

经过调查,费曼将问题锁定在火箭助推器的 O 型密封圈上。这个密封圈是橡胶做的,有一定的膨胀性,在发射火箭的时候,这个环就保护火箭体的接口,起到密封的作用,防止高温气体接触到燃料舱。但是发射基地的温度又特别冷,在零度以下,密封圈一遇冷就收缩了,在燃料舱开始燃烧的时候,一冷一热,这个密封圈就失效了。

那么,怎么向全国人民解释呢?

费曼就在新闻发布会现场进行了一个非常经典的演示实验。他用镊子夹住橡胶圈泡在冰水里一会,拿出来之后,橡胶圈上都已经有了镊子的痕迹,过了几秒才恢复到原来的状态。这就完美地解释了,挑战者号发射当天温度很低,导致推进器的 O 型密封圈受冷之后不能立刻恢复原状,导致燃料从飞船的连接处泄露从而发生了爆炸。

回顾

把刚才给讲的时候卡壳的部分,重新学习,查各种资料,直到把那些搞不懂的地方全都可以流畅地写在纸上为止。这个过程和上一个复述的过程是可以循环的,只要遇到问题就停下来学习,然后再复述。

简化

当我们把所有的学习概念都弄清楚之后,用自己的话,把这个概念重新转述一遍, 这一步就是对已经学过的知识进行检验。检验自己到底有没有掌握知识,就是讲述、转述给别人听,只要别人能听懂你说的意思,那就说明你自己的学习成功了。

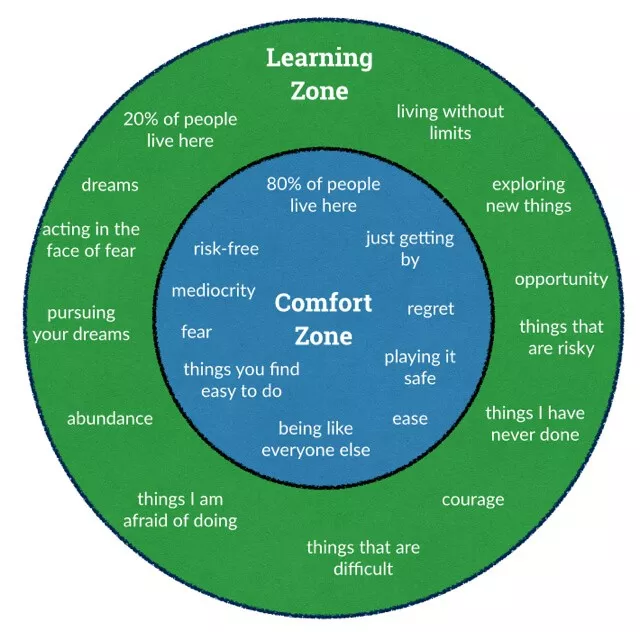

秘笈就这么简单,费曼学习法最重要的就是以输出来倒逼输入,我们习惯了被动的输入,大部分学生学习都是如此,老师讲什么就背什么,理解的东西太少,即使有很多考试,也其实还是考的输入。那么怎么算掌握了呢?就是自己能当老师,当一个普通的老师还是不能完全算掌握,那么费曼被成为老师的老师,就是强调我们要把任何高深的知识都能让一个小白能够听懂。

编程里面,一个比较好的编程实践就是测试驱动开发,什么是测试驱动开发呢?就是开发之前先写测试,这样可以避免开发将来用不到的功能,或者开发的东西不能用。举这个例子是不是非技术人员还是不懂,那么我就简化一下再举个例子,就是比如我们要设计一个产品,我们先设计产品说明书,然后再去开发产品。

其实,记笔记,思维导图都是这种学习方法的一部分,记笔记和脑图都是简化,只不过这种方法很多时候面对的是我们自己,如果不进行输出,那么我们很难检验自己是否真的掌握了。

为什么费曼学习法是终极学习法

每个人唱歌,如果不唱出声,在心里唱,都觉得唱的和原唱一样,但是大部分人唱出来就知道差距有多大。

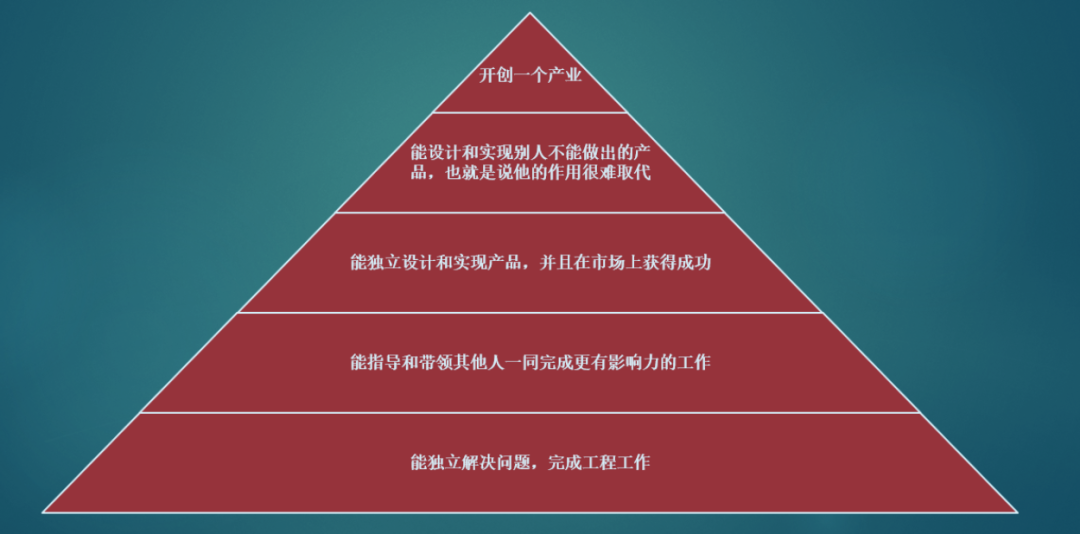

下面这张图是根据研究,我们学习内容的平均留存率,那么这个学习金字塔里,学到知识留存最多的是教授给他人。

总结

市面上的学习方法千千万万,主动学习,把学到的东西教给他人才能算是掌握,即使不能交给他人,至少可以模拟的讲给别人听,讲不清的地方,必然是自己没有掌握,没掌握的地方再去查漏补缺,如此循环,学生也一样,把概念学透,自己能完全讲明白,比做很多套题要强很多。

我在公司里,一直强调分享,其实分享就是倒逼我们学习,那些没有分享而觉得自己掌握了某些东西的人,我是不相信的,他们只是在心里唱歌,让那些在心里唱歌的人,直接登上舞台只能是死路一条。